中国首家咖啡馆为何在广州荔湾诞生?上下九续咖啡百年缘

广州荔湾成为中国第一家咖啡馆诞生地,有其多方面原因。荔湾地处岭南文化核心区域,商业氛围浓厚且对外交流频繁,具备孕育新事物的土壤。其独特的地理位置和多元的文化融合,吸引了西方文化的传入。同时,当地居民的开放心态和对新鲜事物的接受度较高,为咖啡馆的出现提供了社会基础。如今,上下九作为荔湾的重要商业街区,凭借其历史文化底蕴和消费活力,有望再次续写咖啡百年之缘,推动咖啡文化在当地的传承与发展。

文/羊城晚报全媒体记者 马思泳 通讯员 荔宣

图/羊城晚报全媒体记者 陈秋明(除署名外)

咖啡与广州有着历史文化渊源,清末文献有载谓之“黑酒”“磕肥”“架非”等,而荔湾与咖啡的渊源可追溯至19世纪中叶。

4月24日至29日,广州荔湾上下九广场将举行“啡尝西关·香承百年”——2025荔湾咖啡美食文化周,延续咖啡与荔湾的百年缘分。

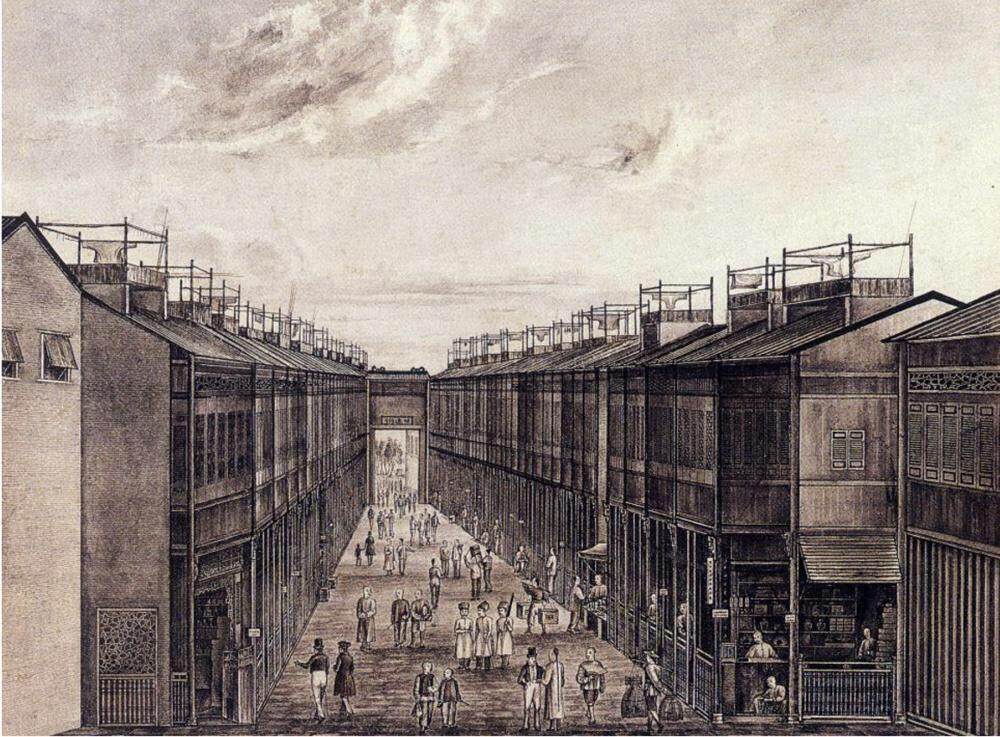

中国第一家咖啡馆在十三行诞生

1836年,丹麦商人彼得·奥斯特洛夫斯基(Peter Ostrovsky)在十三行靖远街开设“北风与海”咖啡馆,这是广州的第一家咖啡馆,也是中国的第一家咖啡馆。彼时,广州作为清政府唯一的对外通商口岸,是中外交流的前沿阵地。

《广东通志》记载:“有黑酒,番鬼饭后饮之,云此酒可消食也。”这里的“黑酒”指的是咖啡,当时人们对咖啡的认知,更多是将其作为洋人饭后助消化的饮品,它带着神秘的异域色彩,开始在少数中国人中流传。

咖啡贸易的早期探索到全国辐射

早期,咖啡豆主要通过外国商船少量带入。在19世纪30年代,丹麦商馆年均进口爪哇咖啡豆约2000磅,主要用于咖啡馆供应和船员自用。这些咖啡豆经广州港进入中国后,部分通过行商网络转售至上海、福州等口岸。

咖啡馆的运营带动了咖啡烘焙器具的传入。1840年,美国传教士裨治文(Elijah Bridgman)在广州出版的《中国丛报》中记载,十三行附近已有中国工匠仿制荷兰式铜制咖啡研磨机。这种本土化生产为后来上海、香港等地的咖啡设备制造奠定了基础。

十三行时期积累的贸易经验,为中国咖啡产业埋下伏笔。1905年,广州商人陈显原在芳村建立首个咖啡烘焙作坊,其设备和技术源自十三行时期的外国商馆;1913年,华侨商人陈华江从马来西亚引进咖啡树苗,在海南文昌成功试种,开启了中国规模化咖啡种植的先河。

荔湾咖啡潮流文化尽显

近年来,荔湾多个咖啡潮流聚集地逐步显现,沙面、永庆坊、荔枝湾、小梅大街等,吸引无数年轻人。从1836年的“北风与海”到咖啡潮流聚集地,荔湾是中国咖啡历史的重要见证地之一。

作为拥有2200多年历史的千年商都发祥地,荔湾自古以来商业繁荣,汇聚了来自全国各地的商人,不同地域的商业文化和经营理念在这里相互碰撞、融合,形成了开放包容的商业氛围。而开放包容的环境里,也滋养出更适宜市场主体成长的营商环境。

十三行独特的地理与制度条件,使其成为咖啡传入的起点,而荔湾开放包容的商业传统,则推动咖啡从舶来品演变为深受欢迎的饮品。这一过程不仅是物质贸易的历史,更是文化融合的案例。

据悉,2025荔湾咖啡美食文化周将特邀云南省普洱市孟连县的咖啡庄园到现场介绍当地得天独厚的环境和人文,推广咖啡文化,展示云南咖啡产业“从种子到杯子”的全产业链发展。

云南省是中国的咖啡主产区,普洱市孟连县被公认为是世界上最适合咖啡生长的地方之一,享有“阿拉比卡的天堂”之美誉。孟连县咖啡种植史始于1958年,从小规模的零星种植到1988年开始规模化、生态化发展,如今咖啡产业已成为孟连县高原特色农业产业的名片。