美政府“交易外交”:从挥“关税棒”到谋资源陷僵局

美国政府曾挥舞“关税大棒”,试图通过贸易保护主义手段获取经济利益,给全球贸易秩序带来严重冲击。然而,其单纯的贸易施压并未达到预期效果,反而引发诸多国家的反制。如今,美国又一心谋取资源,试图在资源领域施展“交易外交”。但这种做法也面临诸多困境,一方面其单边主义行径遭致国际社会的反感,另一方面资源获取并非易事,各国对自身资源的掌控和利益考量增强。综合来看,美国的“交易外交”陷入僵局,其在国际舞台上的影响力和信誉正逐渐受损。

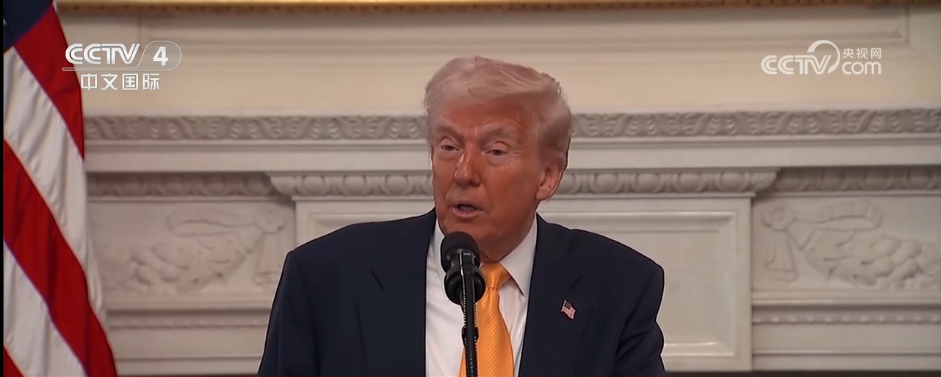

央视网消息:美国《国家利益》网站刊文称,美国总统特朗普外交政策的本质是“纯粹的交易”。从挥舞“关税大棒”到一心谋取资源,“特朗普的外交政策既咄咄逼人、又包罗万象,既适用于盟友、也适用于对手”。不过从实际情况看,特朗普政府的“交易外交”正陷入僵局,其根源在于特朗普只考虑美国自身利益。

执政约两个月来,特朗普政府在外交方面四处出击,认为一切都可以谈,而促成交易的手段,正如白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特所言:既可以用“胡萝卜”,也可以用“大棒”。在乌克兰危机上,为促成双方谈判,特朗普政府威胁,俄罗斯若不参与谈判,就会面临美国制裁;乌克兰若不答应谈判,美国将停止援助。在巴以问题上,特朗普政府警告哈马斯“将惹上大麻烦”,要求其释放以色列被扣押人员。为解决所谓美国国内的非法移民和芬太尼问题,美国向墨西哥和加拿大挥起“关税大棒”。特朗普还盯上了丹麦自治领地格陵兰岛,甚至不排除使用“军事或经济胁迫”手段。

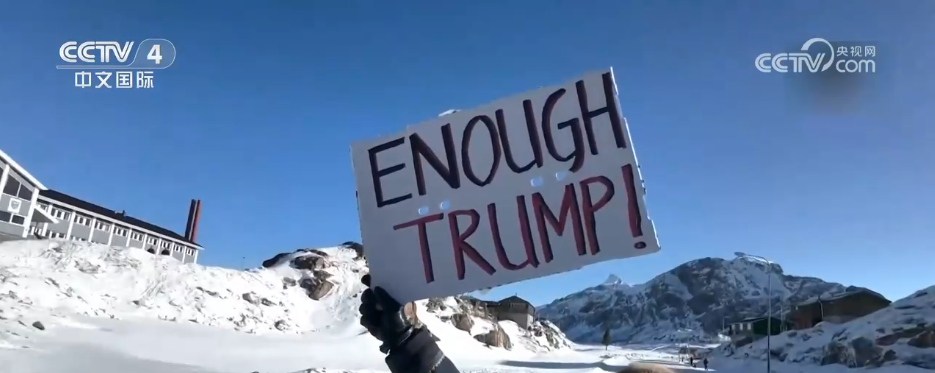

美国智库国际政策研究中心研究员西纳·图西指出,特朗普的外交策略是通过激化矛盾、极限施压,将局势推向灾难边缘,试图在最后一刻达成交易。但实际情况是,美国与俄乌两国有关停火方案的分歧显现,加沙地区战火重燃,多国反制美国加征关税,格陵兰岛民众反美情绪高涨。

分析人士指出,特朗普“交易外交”的实质不过是基于强权的胁迫外交,服务的是美国的一己私利;不是从根源上解决问题,而是不顾相关方诉求、胁迫其接受美国开出的条件。这样的外交手段即便能够达成“交易”,恐怕也难以持久。